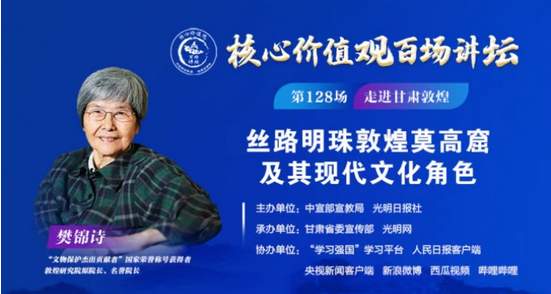

樊锦诗:敦煌莫高窟及其现代文化角色

来源:《光明日报》

作者:章丽鋆

浏览次数:36863编者按:6月2日,文化传承发展座谈会在北京召开,习近平总书记发表重要讲话时强调:“只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”这一重要讲话为在全面建设社会主义现代化国家新征程上推进文化传承发展事业指明了前进方向、提供了根本遵循。为深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,由中宣部宣教局、光明日报社共同主办的“核心价值观百场讲坛”围绕文化传承发展这一主题,策划了系列宣讲。光明讲坛将持续刊载该系列内容。

讲莫高窟首先要讲敦煌。敦煌,位于甘肃省西端。公元前138年、前119年,汉武帝两次派遣张骞出使西域,使中国与欧亚大陆之间的陆上交通全线打通。公元前121年,西汉王朝打败匈奴后,于公元前111年,采取“列四郡、据两关”的举措,行政上将甘肃兰州以西的河西走廊纳入版图,由东向西设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡;军事上四郡之北修筑长城,敦煌西面设置玉门关、阳关,征召大量士兵在此戍边和屯田。敦煌成为汉王朝西面的门户,进出汉王朝和西域的重要关口。同时,汉王朝还采取积极开发边疆的措施,从内地向敦煌和河西走廊移民;内地居民带来了中原的农耕和水利灌溉技术,改变了原来的游牧经济,又传入了以儒家思想为主的汉文化,确立了敦煌在历史上的重要地位和作用。

河西走廊全长1200公里,是一条天然的地理上的走廊,地势较为平坦,有河流、水草和绿洲,它的南边是祁连山和青藏高原,北边是北山和蒙古高原。公元前2世纪至公元9世纪,海运尚不发达,敦煌及河西走廊成为陆上中原通向欧亚的主要交通干道。史书称敦煌位于古丝绸之路上的“咽喉之地”,以汉代敦煌为例,向东可通往首都长安、洛阳,继续东延,可到朝鲜半岛和日本列岛;向西经过西域,可到中亚诸国、南亚印度、西亚波斯,乃至地中海的古埃及和古希腊。汉唐王朝时期,敦煌处于丝绸之路上的战略要地,它既是东西方贸易的中转站,也是当时的宗教、文化和知识交汇处。自东汉开始,东来中国传播佛教的高僧,景教、摩尼教、祅教的传教者,以及从中国出发、西行求法的佛教高僧,他们大都要经过敦煌进出。由于丝绸之路上东西文化持续千年的交流,孕育了敦煌莫高窟和藏经洞文物的硕果。

莫高窟的创建和主要内容

据唐代圣历元年的《李克让修莫高窟佛龛碑》记载,公元366年,有个名叫乐僔的和尚,在鸣沙山东麓崖壁上开凿了一个石窟,用于参禅。后来又来了一位名叫法良的禅师,开了第二个洞窟。碑文记载,莫高窟的营建开始于二位僧人。从此,莫高窟开窟、塑像、绘画的佛事活动连续十个世纪,直到14世纪的元代以后才停止建窟。

迄今,莫高窟在1700多米长的鸣沙山东麓断崖上,保存了公元4世纪至14世纪的735个洞窟,分成南北两区。南区的洞窟是供奉与礼佛的殿堂,里面共有2000多身彩塑、45000平方米壁画;北区的洞窟是僧侣修行和生活的场所。

莫高窟是洞窟建筑、彩塑和壁画组合成的综合艺术。洞窟建筑因功能不同而有不同的建筑形制;彩塑是接受膜拜的主体,置于窟内最显著的位置;壁画布满全窟所有壁面,形象地表现了佛教的思想理义和丰富细致的内容。三者互相呼应,交相辉映。

洞窟建筑的形制有十余种,今天主要讲三类。第一类是禅窟,是供修行者坐禅修行的洞窟,正壁开龛塑像,左右两侧壁各开两个或四个仅能容一人打坐修行的斗室。第二类是塔庙窟,又称中心塔柱窟,平面长方形,在洞窟内凿出连地接顶的中国式方形楼阁式塔形,塔柱的四面开龛塑像,象征佛塔,供修行者入窟绕塔观像礼佛。第三类是殿堂窟,平面方形,倒斗形窟顶,正壁开龛塑像,是供修行者礼佛听法的场所。

彩塑题材主要表现的是具有最高智慧、大彻大悟的佛像,自身觉悟又能普度众生的菩萨像,虔诚修行、求得自我解脱的弟子像,剽悍勇猛、守护佛法的天王、力士像。

壁画题材内容丰富,可以归纳为七类。

第一类是尊像画。其题材与彩塑的题材基本相同,即佛、菩萨、弟子、天王、力士等。比如天龙八部护法神中的乾达婆、紧那罗,即千姿百态的飞天。盛唐第320窟绘画的双飞天,在蓝天彩云中,互相追逐嬉戏,手撒鲜花,其飞舞的动作轻盈舒展,飘逸优美,身上的长裙和披巾,在微风的吹拂下,轻轻飘拂,翻飞展卷,给人以愉悦和美的享受,令人流连忘返。乾达婆为天歌神,又叫香音神,是以歌舞、香气、鲜花供养佛的护法神。紧那罗为天乐神,是专司奏乐的护法神。

第二类是释迦牟尼故事画。佛教认为佛祖释迦牟尼具有最高智慧,是所有修行者修行效仿的榜样,释迦牟尼的故事由此成为佛教艺术的重要题材。这类故事画包含三个内容,一是表现乔达摩·悉达多太子从投胎出生到成为佛陀的佛传故事;二是释迦过去世为救度众生而行布施、忍辱、牺牲等种种善事的故事,是为本生;三是释迦成佛后传教说法、度化众生的因缘故事。

第三类是中国传说神仙画。佛教作为一种外来宗教,若要融入中国社会和文化,一定要吸纳当时中国流行的精神需求,于是便把那时社会普遍信仰的传统道家神仙形象画入了佛窟。如洞窟中采用中国绘画艺术形式,绘画了东王公、西王母、伏羲、女娲等中国神仙形象。

第四类是经变画。简单说,就是将单部佛经的主题思想和主要内容,绘成一铺大幅壁画。根据唐代张彦远《历代名画记》记载,经变画是由隋唐时期的著名画家们,为以长安、洛阳为代表的中原地区佛教寺庙创造的中国化佛教艺术。他们以丰富的想象力,将佛经思想和中国传统的人物画、建筑画、山水画、花鸟画、社会风情画巧妙地结合在一起,创造了宏伟壮丽、气象万千的理想中的佛国世界。经变画的出现,与隋唐时期中国化佛教宗派思想的产生有关,反之,规模宏大、气势磅礴的经变画,又推动了中国佛教宗派思想的传播。现在只有敦煌石窟群保存了三十余类经变画的真迹,有成千铺之多,其他地方已见不到了。隋唐时期中原名家创造的经变画不仅传到了敦煌,还传到日本和朝鲜半岛。日本保存至今的经变画,其艺术特征与敦煌的经变画十分相似。

第五类是佛教史迹画。描绘佛教史上的一些传说或故事,以及佛教圣地、圣迹的故事画。此类题材的壁画,在传播佛教、吸引信徒方面发挥了重要作用。如果剔除其夸大和杜撰的成分,对研究历史、地理、佛教史和传播佛教都具有一定价值。

第六类是供养人画像。为祈福禳灾、出资开窟的功德主及其眷属礼佛供养的画像。供养人身份复杂,主要有世家大族、文武官僚、僧官、僧尼、商人、工匠、牧人、行客、侍从、奴婢和善男信女等。千年供养人画像,反映了不同时代、不同民族和不同身份者的衣冠服饰,供养人画像身旁书写供养者的姓名、籍贯、职衔的文字题记,是研究敦煌历史和敦煌石窟营建史的重要史料。

第七类是装饰图案。用于装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画,并分隔不同内容的壁画。装饰图案纹样繁缛,色彩缤纷,并吸收外来艺术元素,它像一条精美的纽带,将洞窟建筑、彩塑和壁画连接成风格统一的有机整体。

墙壁上的博物馆:栩栩如生的彩塑和百科全书式的壁画

敦煌莫高窟艺术,融汇了本土多民族艺术,又吸收了来自西域艺术的养分,形成了发展脉络清晰、自成特色的敦煌佛教艺术体系,并彰显了恢宏的中国风格、中国气派。它包含了建筑、雕塑、壁画、音乐、舞蹈等多种门类的艺术。其中壁画艺术又包含了人物画、山水画、建筑画、花鸟画等等不同画科的绘画艺术。莫高窟艺术代表了公元4世纪至14世纪中国佛教艺术的最高成就,是我国对世界佛教艺术发展的重要贡献,在中国和世界美术史上有着重要地位。

莫高窟在十六国、北朝时期的彩塑艺术,表现了中土佛教艺术和印度佛教艺术相融合的特点。经过北朝和隋代的探索发展,进入唐代,融汇中外雕刻艺术的优点后,雕塑艺术家以卓越的写实手法,展现了中国本土特色雕塑艺术的高超造诣。这一时期的雕塑艺术,不仅比例准确、造型健美、色彩华丽、神态逼真,尤其突出的是达到了细腻刻画人物内心的高度。如盛唐第45窟佛龛彩塑,以精湛的技艺塑造一组精美的群像,虽同样是菩萨,同样是弟子,却表现了不同的年龄、姿态、神情和个性。

盛唐第130窟弥勒佛说法像,又称南大像,高26米,是依山崖雕刻的石胎泥塑,保存完好。观者自下向上仰观这身佛像,觉得他身躯雄伟高大、神情庄严肃穆,并没有产生其头颅与躯体不合比例的感觉。其实此像头高7米,占全身高度的四分之一还多,是不符合真人比例的。这是当时的艺术家采用了夸张的手法,目的是为显示佛像的雄伟高大。因为如果按真人比例塑造,那么当观众由下往上看时,就会感觉佛像头很小,无法表现佛的宏伟气势。

中唐塑造的第158窟长达15.8米的卧佛像,是释迦牟尼佛涅槃像。艺术家以精湛的技艺,精心塑造这身卧佛像,造型洗练、比例适度、睡态自然,面部神情似睡非睡,庄重愉悦、恬静安详、超凡脱俗,恰如其分地表现了大乘佛教所追求的常,即永恒常在;乐,即永无苦痛,充满欢乐(大乐);我,即自在(大我),谓远离世俗狭隘之“我执”“我见”,达到了自由自在境界的无所不在之“我”;净,即断除一切烦恼(大净)的最高理想境界。毫不夸张地说,这身卧佛像是国内外现存卧佛像中的佼佼者。唐代彩塑具有超越时空的魅力、成为经久传世的不朽之作。

莫高窟壁画艺术极其珍贵。三国之后的六朝到唐代正是中国绘画艺术从发展走向辉煌的重要阶段,也是名家辈出的时代。可是现今国内外博物馆收藏的中国传世绘画,多为五代、宋以后的卷轴画,那些六朝到隋唐名家的作品基本消失,现在唯独敦煌壁画为我们保存了这个时期绘画的真迹,成为我们认识、研究六朝到隋唐时期绘画仅有的珍贵资料。下面举几个例子:

十六国和北朝前期,即公元6世纪之前,壁画有西域和本土两种人物画风格。一种是较多地受到西域和印度佛教艺术风格的影响,又融入本土艺术因素。以莫高窟早期的第272窟佛龛菩萨为例,人体比例适度,身躯微有扭曲,面相丰圆,头戴宝冠,上身裸露,肩挂披巾,下穿长裙,采用西域凹凸晕染法表现肢体立体感,明显表现了西域绘画艺术特征。北朝后期,人物画风格进一步本土化,出现了另一种新的中原风格,如莫高窟第285窟北壁绘画的菩萨,人物面貌清瘦、眉目开朗,嫣然含笑,身穿宽袍大袖衣服,举止潇洒飘逸,用本土平面涂色的晕染法,表示立体感,是著名的东晋顾恺之、南朝刘宋陆探微的“顾得其神”“陆得其骨”绘画风格的表现。

盛唐第103窟绘画的维摩诘经变中的维摩诘,他是一位精通佛法的居士,他用装病引来“问疾”的探望者,以促成双方辩论佛法,表达他精通大乘佛法的智慧和神通。画中的维摩诘坐于帐内,毫无病态,身体前倾,手持麈尾,目光炯炯,胡须奋张,嘴唇微启,仿佛正要开口讲话的模样。此画颜色用得极少,画家只在衣服上略施点淡彩,主要以遒劲挺拔而又富于变化、出神入化的线描,表现出维摩诘衣服飘举、神采飞扬、善于雄辩的精神风貌,这是唐代“画圣”吴道子一派的“吴带当风”的特色。

山水画是中国特有的画种。莫高窟盛唐第217窟描绘的青绿山水画,画面描绘重叠耸峙的群山山峦,蜿蜒曲折的河流,山上点缀艳丽青翠的花木,崇山峻岭间穿行着取宝人,呈现春光明媚,春意盎然的山水意境,为我们了解唐代李思训“青绿山水画”的风貌特征提供了真实的依据。

众所周知,中国古代建筑是一套繁复精深的独特系统,可惜得以留存的唐代以及唐代以前的古建筑实物极少,而敦煌壁画却保存着许多唐代以及唐代以前的古建筑形象资料,如有城市、宫殿、寺庙、佛塔、民居、桥梁等等众多建筑类型,并向我们揭示了中国成组古建筑平面布局作左右对称的中轴布置的特点,以及复杂的建筑构件的细节,填补了建筑实例缺失的空白。

敦煌壁画当时为了弘扬佛教思想,力图通过具体的现实生活场景和具体形象来希望达到教化目的,于是壁画中就展现出来当时多种多样的社会生活场面,表现了各时代丰富的经济生活、社会生活、精神生活。比如农业的农耕、播种、收割,牧业的狩猎、捕鸟,手工业的打铁、酿酒,商业的肉铺、酒肆、旅店,军事的战争场景,乐舞艺术,婚姻嫁娶,民俗风情等,堪称墙壁上的博物馆、百科全书式的壁画。

藏经洞:古代文化典籍的宝藏

1900年6月22日,寄居莫高窟下寺的道士王圆箓,在清理今编号第16窟积沙时,无意间发现了藏经洞(今编号第17窟),出土了公元5世纪至11世纪初5万余件多种文字的古写本和少量印本,其内容主要有宗教典籍和文献、社会官私文书、中国四部书,以及绢画和刺绣等文物。藏经洞出土文物是极其珍贵的文化宝藏,是“方面异常广泛,内容无限丰富”的新资料,大部分是失传的写本,并且是古代社会文化的原始记录,反映了古代社会多方面的真实面貌。

我们简单介绍一些出土文物的主要内容:一是宗教典籍,其中占敦煌文献90%的是佛教典籍,很多是失传的佛教典籍,如禅宗第六代传人慧能所讲的《六祖坛经》。还有数百件中国土生土长的道教典籍,如著名的哲学著作《老子道德经》等,还有外来的宗教文献,如用汉文书写的来自波斯的景教文献《三威蒙度赞》、摩尼教的《摩尼光佛教法仪略》等。二是儒家经典,如《周易》《论语》(述而篇)等。三是历史地理文献,如敦煌地方志《沙州都督府图经》,记载了敦煌县河流、水渠、道路、学校、祠庙、名胜古迹等,是研究唐代敦煌地理的重要资料。四是科技文献,如天文有唐代的《全天星图》,从十二月开始,按照每月太阳位置的所在,分十二段,把赤道带附近的星星画下来,共记载1348颗星;医学有唐代针灸治疗的专著《灸法图》;印刷有唐代公元868年雕版刻本《金刚般若波罗蜜经》。五是文学典籍,一类是传统文学作品,如唐代抄写的我国最早的诗歌总集《诗经》、南朝前文学作品总集《文选》;更重要的另一类是许多通俗文学写本,如变文、讲经文,五代写本《大目犍连变文》是讲佛弟子目犍连通过虔诚修行救出在地狱受苦的母亲的故事。在藏经洞通俗文学写本发现前,很多人不知通俗文学的渊源,藏经洞的发现对中国文学史研究提供了极其重要的资料,受到学术界的高度重视。六是官私文书,即各种官方和私家文书,如《张君义勋告》,是唐代官府授予张君义等263名立功战士勋官的任命书等等。七是非汉文文献,如中亚粟特文《善恶因果经》、西域回鹘文写的佛经祈祷文、吐蕃国吐蕃文《吐蕃赞普世系谱》、印度梵文悉昙字《般若心经》,还有西域于阗文、突厥文、古代以色列希伯来文等。八是绢画和刺绣,如绢画引路菩萨、刺绣凉州瑞像等等。

遗憾的是,在清朝末年,藏经洞出土文物得不到保护,大部被西方列强劫掠而走,流散于英国、法国、俄国、印度、日本等十余个国家的三十多个博物馆、图书馆,还有一些散存在国内的三十多个博物馆、图书馆。藏经洞文物发现后,随着文物的流散,在世界上诞生了以敦煌藏经洞出土文献和莫高窟艺术为研究对象的“敦煌学”。世界十多个国家的一些学者都在从事敦煌学研究,成为国际汉学中的显学。

敦煌莫高窟的现代文化角色

16世纪中叶,嘉峪关封闭,莫高窟的建窟者东迁而走,从此莫高窟停止营造,遂被遗弃。此后400年间,由于处于无人管理甚至任人破坏偷盗的境地,莫高窟逐渐变得破败不堪。

1944年在莫高窟成立了国立敦煌艺术研究所,以常书鸿、段文杰先生为代表的老一辈先生远离城市,扎根大漠戈壁,艰苦创业。

新中国成立后,敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,受到了党和国家的高度重视,为其确立了“保护、研究、弘扬”的工作方针。20世纪60年代初,在国家财政非常困难的情况下拨出巨款,通过大规模加固维修工程,使濒危的莫高窟危崖和洞窟得到妥善保护,并为莫高窟壁画保护引进了国外的专家和先进的修复技术,推动了莫高窟壁画的抢救性保护。特别是改革开放之后,甘肃省委、省政府将原来的研究所扩建为敦煌研究院,扩大了编制、增加了部门、汇聚了人才、改善了条件。与此同时,莫高窟被国家推荐,经联合国教科文组织世界遗产委员会批准,列入世界文化遗产名录——这些都为敦煌研究院迈入国际合作,为莫高窟实现保护、研究、弘扬的全面快速发展提供了大好机遇。20世纪80年代后期,敦煌研究院凭借开放的思维,以国际化的视野,通过与美国、日本、英国、澳大利亚等的国际交流合作,以及在合作中学习和吸纳了国际文化遗产保护和利用的先进理念、先进技术、先进管理,促使我们的保护、研究、弘扬和管理得到了长足进步,进入了一个崭新的阶段。

与此同时,在甘肃省政府支持下,制订实施了《甘肃敦煌莫高窟保护条例》《敦煌莫高窟保护总体规划(2006—2025)》,把莫高窟世界文化遗产的科学保护与管理推向了法制化、规范化的轨道,形成了严格依据相关法律法规进行遗产保护管理的规范。

敦煌研究院建立了壁画抢救性保护的科学技术体系,抢救保护了大量珍贵的壁画;为真实、完整地保护莫高窟,除保护本体的洞窟、壁画和彩塑外,同样十分重视其周围的人文和自然环境;以风险管理理论指导,初步建立起预警监测的预防性保护科学技术体系,努力使莫高窟及其壁画、彩塑,得以长久保存。为永久保存、永续利用莫高窟壁画和彩塑的珍贵价值和信息,采用数字技术,对敦煌石窟的全部洞窟文物实施数字档案工程建设,并以多种新的数字技术手段,对敦煌艺术进行解读、研究、保存、保护、弘扬。

敦煌学研究方面,过去主要方式是临摹,学术研究仅限于石窟内容考证、断代分期。改革开放以来,敦煌学的研究扩大到了石窟考古、石窟艺术、敦煌文献、历史地理、民族宗教、佛教文学、非汉文文字等方面,产生了一批有影响的学术研究成果。

敦煌研究院以传承弘扬中华优秀传统文化为己任,为更好地服务社会、服务游客,经过持续不断探索,建立了莫高窟数字展示中心,将文物资源、数字技术和管理功能系统整合,形成“总量控制、网上预约、数字展示、洞窟参观”的莫高窟开放管理新模式,以更好地展示和传播莫高窟的文化价值和内涵,让来莫高窟参观的游客对敦煌艺术的价值有更好的体验。同时,还通过多次举办国外敦煌艺术展览、公布莫高窟洞窟数字图像、运用多种新媒体平台等方式,让更多的民众共享敦煌艺术,把中华优秀传统文化的代表——敦煌莫高窟,介绍到世界,成为中国的金色名片。

敦煌研究院对莫高窟的保护管理和旅游开放的创新发展,与国际水平相比,已经从过去的跟跑、逐步并跑,提升到现在部分领域领跑的局面,得到游客的普遍认可,也得到了联合国教科文组织的肯定和表彰,并授予了奖状。

敦煌研究院成立80年来,在党和国家的高度重视和支持下,一代代莫高窟人凭借着“坚守大漠、敢于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神,最终把敦煌研究院建成了世界上敦煌学研究的最大实体,以敦煌石窟为代表的“中国特色·敦煌经验”文物保护模式已基本形成,并逐步走向国际。

莫高窟和藏经洞,是一座博大精深、兼收并蓄、绚丽多彩、独具特色,又取之不尽、用之不竭的世界文化艺术宝库,它对传承弘扬中华优秀传统文化和开放包容、互学互鉴的丝路精神,彰显中华民族博采众长的文化自信,具有重要意义。

今天,我们要更努力地保护敦煌莫高窟和藏经洞文物,深入研究、发掘、阐释、传承、弘扬其价值和内涵,为建设中华民族现代文明提供丰厚滋养,使它为推动中华文化繁荣兴盛,为实现中华民族伟大复兴,绽放出更加绚丽的光彩。

樊锦诗 1963年北京大学历史系考古专业毕业后到敦煌文物研究所工作至今,现任敦煌研究院名誉院长。长期从事石窟考古、保护与管理等方面的研究。创建多学科深度交叉融合的石窟考古新模式,主编《莫高窟第266-275窟考古报告》被国内外学术界广泛征引;广泛开展国际合作,构建基于价值和系统论的世界遗产综合保护管理体系;提出“数字敦煌”构想,实现了敦煌石窟文物数字化永久保存和永续利用;首次在国内开展遗产地游客承载量研究,倡导、主持“敦煌莫高窟保护利用工程”,开创了敦煌莫高窟开放管理新模式。荣获“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号,被誉为“敦煌的女儿”。

(《光明日报》2023年9月26日11版 光明网记者章丽鋆整理)

责任编辑:杨亚鹏